第112回 「社会の無関心を打破!ローカルから何が見えるか」

2017年11月25日(土)午後2時から「アジアを代表する社会起業家の安部さんの話が聞きたい」「自分の悩み解決のヒントが得たい」「刺激を受けたい」と金融パーソン、自治体職員、NPO代表・職員、地域起こし協力隊、ビジネスパーソン、ジャーナリスト、医療関係者、スクールカウンセラー、大学教員、教育関係者、大学生など41名が集い、対話しました。翌26日(日)は、愛媛大学生のガイドでまち歩きを実施しました。(感謝!)

いつもは都内で開催している「人むすびの場」ですが、初めて首都圏を飛び出して、四国で開催しました。ローカルから何が見えるのか、「100回記念から1年」になる特別企画は、実際に現地に足を運んで、視点を変えてのダイアローグでした。

愛媛県松山市は、気候も温暖、道後温泉があり、食べ物もおいしいところー。

社会問題はそこにあっても、目を向けなければ見えてこないものです。

社会問題をツアーにして発信・共有するプラットフォーム、『リディラバ Ridilover』代表の安部敏樹さんに松山の街で考える「社会の無関心を打破!」を提起していただきました。安部さんは今春、フォーブスのアジア版「30アンダー30(30歳未満の重要人物30人)」で「アジアを代表する社会起業家」に選ばれた注目の若手、多方面からのご参加を得て、世代を超えて意見がつながる「場」になりました。

◆第112回特別企画テーマ:「社会の無関心を打破!~ローカルから何が見えるか」

☆ゲストスピーチ 安部 敏樹さん(あべ・としき)

<一般社団法人リディラバ 代表理事、社会起業家>

http://ridilover.jp/

【自己紹介】

【自己紹介】19歳から5年間「マグロ漁師」をしていました。1987年生まれの30歳。専門は複雑系・脳神経学・社会の意思決定。東京大学で最年少で「社会変革のためのチームビルディング」の授業をし、教員のための授業も行っています。『いつかリーダーになる君たちへ』『日本につけるクスリ』など書いています。

【リディバラのコンセプト】

社会問題はなぜ解決しないのはなぜか?

それには、①「関心の壁」・・・興味がない、②「情報の壁」・・・情報が一括化されていない、③「現場の壁」・・・関わり方がわからない、という3つの壁があるからではないか。

それなら、みんなが社会問題に関心を持つことが一番大切ではないか。

リディラバの事業は、スタディツアーやメディアで「社会課題の現場への道づくり」をして、市民と公共社会の橋渡しをしています。

2014年に観光庁長官賞を受賞、2016年に観光立国推進会議にて政策化しました。

最近では、大人の人に社会問題に対して関心を持ってもらうスクール開設のためのクラウドファンディングを行い、目標を達成しました。

【リディバラの事業】

①「関心の壁」に対しては、修学旅行を「現場に学ぶ教育」にしたり、企業の社員研修で「社会課題の現場から事業立案」することで活用してもらっています。②「情報の壁」に対しては、社会問題を発信するメディア 「TRAPRO」などを通じて、情報を発信しています。③「現場の壁」に対しては、「スタディツアー」を行っています。

たとえば、「鹿肉を食べながら!?獣害と環境保全について考える」というツアーでは、猟友会の人が減ったという捉え方だけではなく、林業の問題、里山の保全、中山間地の過疎化の問題に気づくことができます。

ボランティアやプロボノとスタディーツアーの違いは、活動に関わる前に「知る」ことを大事にしています。これまでの200以上のテーマと学びのノウハウがあり、参加者同士のコミュニティにより、参加後の大きな行動変化があります。

現地の提携先のNPOに関しても、啓発機会がない、ビジネスモデルがない、支援者など巻き込む技術はないという課題に対して、リディバラからのお金は、継続的な事業運営の助けになります。

ツアーは、原体験により感情を揺さぶられ、社会に関心を持ち変えたい気持ちを生み、ワークショップは課題設定能力を高め、思考力・判断力・表現力を育成します。「よい問をつくる」ことが大事です。

【人類にとっての社会問題】

人類だけが社会問題を考えます。

①身近にある問題を見つける。②みんなで共有して納得してもらう。(問題発見、社会化)、

③共有された問題にみんなの資源を投入する。(資源投入)

ところが、①社会の成熟に伴い、問題が共有できない。②社会の中で認識や経験が共有できない。③課題解決のための手段とつながれない。

そのために、「どーせ社会なんて変われない」と思っている人が多い。今、社会システムのバージョンアップが必要なんです。様々な社会問題があっても、これから解決の方向に向かう問題が多い。最適化するシステムは必要です。当事者により問題の見え方は違います。縦割りは重要ですが、横断的な取組み方が必要です。

これからは「意欲格差」の時代がきます。地域もその違いで変わります。モチベーションが大事です。

社会の無関心を打破し、社会問題を成長産業にしたいです!

◇人むすびカフェ ファシリテーター 角田 知行さん

今日のお題は、「今、あなたが薄々と気づいている問題は何ですか?どうしたらその理解者が増えますか?」

今日のお題は、「今、あなたが薄々と気づいている問題は何ですか?どうしたらその理解者が増えますか?」

対話が盛り上がって、止まらない勢いでした。

終了後のご感想を一部、紹介します。

・普段考えない課題に対して、ざっくばらんに自分の意見を伝える機会が新鮮だった。

・問題解決能力だけが大切じゃない。問題設定能力が大事

・モチベーションの格差社会の到来

・“問題”だと捉えていたことでも、話し合いで視点が変わった瞬間に環境への適応の結果や新しいチャンスに見えてくることがありました。

・世の中のコミュニケーション不足

・社会問題に気づく“問題発見”をすることがまず大切なんだと気づきました。

・社会システムの不備を補う仕組みを構築する人・組織が圧倒的に足りない。

・「モチベーションの格差」なのか、「モチベーションの対象の変化」なのか 等。

【11月26日まち歩き】

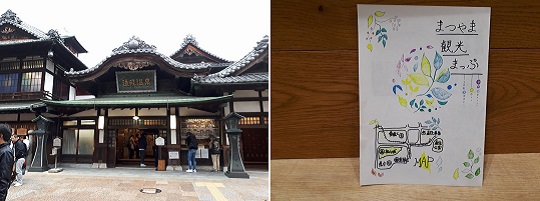

10時に道後温泉駅に集合し、愛媛大学社会共創学部園田ゼミの皆さんがサブゼミで作成 したMAPを手に東京からの参加者とまち歩きをスタートしました。

これから10年かけて改修する前の道後温泉、真新しい飛鳥の湯を見て、路面電車で移動しました。大正時代の萬翠荘では、地元の観光案内の方にも教えていただいて、勉強になりました。そして、松山城へ。

小雨が降り、肌寒い日でしたが、楽しく充実した時間になりました。愛媛での新しい動きを学生の視点で細かいところまで調べて教えてくださる情報に感激しました。