第117回 地方の『食』の発信

2018年4月26日(木)午後7時から「地方の『食』の発信の秘訣は?」「どんなシティプロモーション?」と自治体職員、経営者、NPO代表、ビジネスパーソン、編集者、公認会計士、団体職員、市民メディアプロデューサーなど19名が集い、対話しました。(感謝!)

⇒今回のご案内

◆第117回:「地方の『食』を東京で発信するには ~『上五島』などの売上増から秘訣を探る」

☆ゲストスピーチ 石川 美保子(いしかわ・みほこ)さん

<際コーポレーション(株) PR・プロモーション部長>

https://kiwa-group.co.jp/

応援隊 安永 佳秀(やすなが・よしひで)さん(長崎県新上五島町商工観光課長) https://official.shinkamigoto.net/

【会社紹介&自己紹介】

【会社紹介&自己紹介】弊社は、1990年創業、グループ全体で約360の店舗を運営しています。料理だけではなく、設計デザイン、企画プロデュースも行っており、行政とタイアップしての食のプロモーション、地域振興に貢献できるプロジェクトを行っています。

私は、大学卒業後、商社で営業、クレーム対応、広報業務を経験、際コーポレーションには2002年に入社。一度辞めて、2011年に再度入社し、PR・プロモーション部で、自社の広報、自社の店舗のweb営業、自治体や他企業とのコラボレーションによるセールスプロモーションを担当しています。

【『食』をメインにした取組み】

京都の町家再生や古民家再生、旅館のリノベーションなど地域の再生をやってきた中で、ここ数年、食を中心にしたプロモーションにシフトしてきました。

新上五島町とはパートナーシップ協定を結び、様々な事業を行ってきました。もともとは、公設民営のリゾートホテルの運営を弊社が任されたことから始まっています。

自社が物流がしっかりしていているのでなかなか難しいところ、町からの紹介で、地元の良い鮮魚店との出会いがあり良かったです。

①2017「Oceans People」飲食店ブース出展:」代々木公園に出店し、上五島の海やリゾートホテルのPR。ホテルの名物カレーを提供。

②2017絵画ワークショップ:日本列島酒場「上五島」(渋谷区)で、上五島から空輸された魚を見ながら絵を描き、上五島の魅力に触れてもらい、特産品の食事も提供。

③「原宿表参道元氣祭 うどん天下一決定戦2017」飲食ブース出展:五島手延べうどんのPR。冷やしあご出汁すだちうどんを提供。

④2018旗艦店「餃子deスナック上五島」運営:自分自身が、上五島の風景や特産品で飾った店内で、島の特産品を使ったお酒や料理を提供し、会話をゆっくりと楽しむスナックを期間限定で運営。40~60代の方に喜んでいただき、楽しかったです。

他自治体とは、宮崎県とのPRタイアップ宮崎本格焼酎定着業務を行っています。旗艦店 「宮崎焼酎広場ひなた」を開業し、焼酎の普及に努めています。

【大事にしていきたいこと】

自治体とコミュニケーションを深く取れることで、肌身の感覚で求めていることを共有できることです。できることの最大限を創り出すことです。

もう一つは、現場(飲食店)を巻き込んでいかなくてはいけません。高価格の店もあればラーメン店もあるなかで、スタッフもいろいろです。いかに同じ気持ちにさせ、巻き込んでいくかが、苦労でもあり醍醐味でもあります。なぜ、この食材を使うのか、なぜ、自治体をPRしなくちゃいけないのか、労をいとわず、やっています。

店舗はシフトがあり、現場の人間を一人連れていくのも難しいですが、現地に一緒に行き、直に島の人と接するとシンパシーが湧きます。自分たちもお客さんに伝えなくちゃと思うようになります。

「自分たちが楽しむ」ことで、応援しよう!と、いいパフォーマンスが生まれます。人のつながり、人そのものが“熱”をもってやるか大事なことです。「好きになる。何かをしたいな。」と思うと、それがモチベーションになり、周りに伝染させていくことになります。

際コーポレーションの総合力を出せるために動くのが私の仕事ですが、プロモーションのにおいがすると嫌われます。楽しんいくことを見せることがPRです。

【今の悩み】

マンネリを防ぐことです。常に新しいことをやりたいので、考えています。ビジネスである以上、会社として利益には厳しい面もあるので、社内の連携、調整をしていかなくてはいけない苦労があります。

【していきたいこと】

一つは、社員を育てることです。もう一つは、他業態、他業種の方と連携して一緒にやっていくことをもっとしたいです。

「人と人をつなぐ。人と地域をつなぐ。伝えていく。」それを続けていきたいです。

◇人むすびカフェ ファシリテーター 角田 知行さん

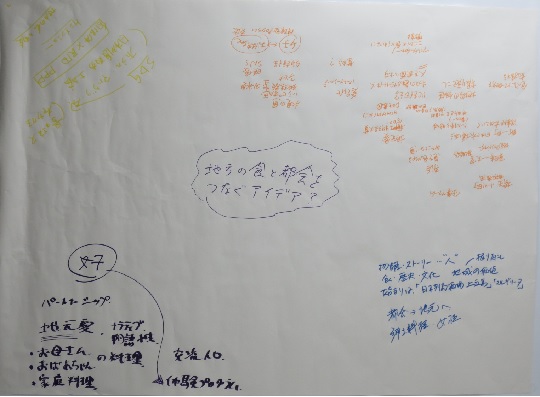

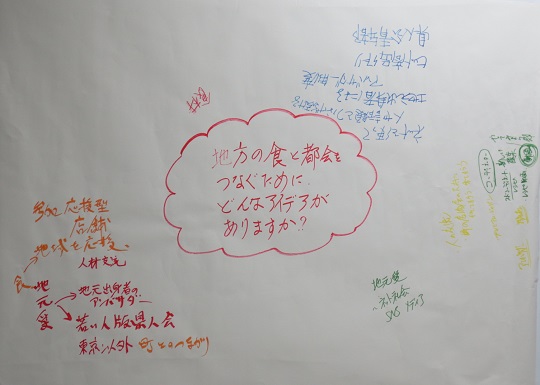

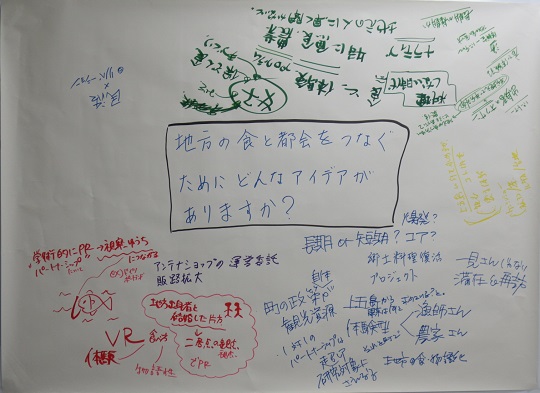

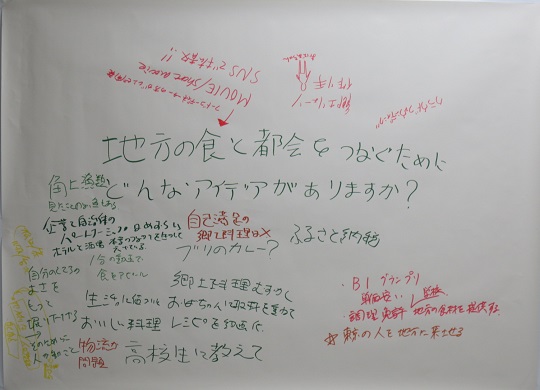

今日のお題は、「地方の食と都会をつなぐために、どんなアイデアがありますか?」

今日のお題は、「地方の食と都会をつなぐために、どんなアイデアがありますか?」

様々な意見、アイデアが飛び交いました。

終了後のご感想を一部、紹介します。

・自治体と企業のタイアップに大事なのは“熱”

・地元愛、文化的価値をベースにした食 経営者の感性

・“地方の食”といっても結局は人と人との交流で印象づけられたものが多く、“食材”といいつつ、人との交流をデザインすることが意義あることだと改めて感じました。

・フードコーディネーターなど多様な人がかかわる意味が大切

・町の政策自体が観光資源になる。(視察とか)

・人の交流から情報の交流へ

・新上五島が最近クローズアップされている裏事情が良くわかった。行きたくなった。等