◆第60回:「日本とNZの8つの「違い」から考える

次世代社会」

2013年7月9日(火)午後7時から「日本とNZの8つの違いって?」「次世代社会のヒント」を模索するNPO代表、教育研究者、会社役員、臨床心理士、ファシリテーター、ビジネスパーソン、異業種交流会主宰者、市民メディアプロデューサーなど、14名の場づくり人が集いました。(感謝!)

南半球の小国ニュージーランドは、その雄大な自然やアウトドア文化で世界中から旅行客を迎え入れています。一方で「実験国家」の異名を持つことをご存知ですか? 行政改革はもちろんのこと、教育・労働・医療・社会保障、地震保障など、あらゆる分野で、政府も市民も、企業も社員も、大人も子どもも、「まずはやってみよう!」という風土があります。だから、法律やルール、方針・計画が常に“変化”し続け、仕事や生活場面で困惑することも少なくないそうです。

今回は、ニュージーランド特有のChange, Change, Change社会のしくみをNZに4年在住の及川孝信さんから伺い日本との違いを発見し、これからの社会を一緒に考えてみました。

◆第60回:「日本とNZの8つの「違い」から考える次世代社会」

☆ゲストスピーチ&質疑応答

及川 孝信(おいかわ・たかのぶ)さん(キウィ・ジェイ・アナ社(KJA)代表、NZ在住)

【クライストチャーチの復興のカタチ】

【クライストチャーチの復興のカタチ】

私が暮らすクライストチャーチ(人口約37万人)は、2011年2月11日の大地震で町の大よそ半分が壊滅状態になりました。それでも従前から根付くボランティア文化により、震災後の多様な助け合いの姿や、復興に向けた市民アイデア“Share

an idea”が10万6000件も集まる等、官民協働の復興のカタチは注目に値し、2011年世界共創大賞を満場一致で受賞しました。

【1980年代に大転換した国のカタチ】

NZ経済はもともと農畜産品の英国・欧州向け輸出に依存してきましたが、70年代のEC共同体化の煽りで市場を失い、長引く不況に陥り財政危機をもたらしました。行き詰まった政府(政権)は80年代に大胆な行政改革を進め、国家公務員を6割削減、国家事業の8割を民活化し、中央集権から地方分権にシフトしました。のちに“行き過ぎた改革”とも評価された部分もありましたが、教育や医療分野等の政策を寄り戻しながらも、結果的に経済復活を成し遂げて今日に至っています。NZは地方分権完了国家とも言えるでしょう。

【子どもが多い国のカタチ】

このように大きな政府(高福祉国家)から小さな政府(中福祉国家)へシフトしたNZですが、その一方で、過去20年以上にわたり合計特殊出生率はほぼ2.0~2.2で推移する「人口自然増」の国です。現在は4人に一人が20歳未満の子ども・若者であり、高齢者の2倍以上に相当します。まさに日本と真逆の人口構成であり、「子育て支援」は手厚いと好評です。

加えて教育については、従前の政府主導型から学校自治へシフトし、「(先生が)教える」から「(子どもが)学ぶ」を大切にする仕組みへ大転換しました。その柱となるコンセプトは

“Self-Managed Learning”(学びの自己構築)と“Life-Long Learning”(学びの生涯化)となっています。特に初等教育におけるキャッチフレーズは「一に読書、二に読書、三・四にファンドレイジング&ボランティア、五にトピックス」と表現することが出来るでしょう。教科の枠に囚われない授業運営で、小学生の多くは年間200冊以上の読書をするのが一般的なのです。

【8つの違い】

これまでNZという国のカタチを外観してきましたが、いよいよ今日の本題「8つの違い」について駆け足でみなさんとシェアしていきましょう。NZ生活文化の8つの特徴を挙げますので、みなさんなりに日本との共通点や相違点を考えながらお聞き下さい。

まず前提となるNZ社会は「多様性受容社会」であるということです。移民国家特有の、一人一人が違うことが“当たり前”とされる文化なので、逆に一人一人、もしくは家族という社会の最少構成ユニットがしっかりしていなければならない自己責任社会でもあります。

1.ないない文化 (もともとないもの、以前あったものがなくなる等、変化に富む文化)

明文統一憲法なし、原発なし、学校には職員室なし、教科書なし、教委なし、、、、等

2.ほめちぎる文化 (親は子供を、先生は生徒を、大人同士も、敵も味方も褒め合い合戦)

ほめられない日はない環境で子どもたちは成長する、ほめ方8段活用の事例、、、、、等

3.しすぎない文化 (Not too much)

かまいすぎない子育て、返信しすぎないメール、補助金に依存しすぎない経営、、、、、等

4.家族優先文化 (親も子供も家族の行事を最優先する生活スタイル)

平日5-7時はファミリータイム、飲み会は夜7時半~。子供も部活より家族旅行優先、等

5.誕生日文化 (学年よりも年齢に意味がある)

0歳児から一人で寝る。5歳の誕生日で小学校入学。14歳まではかぎっ子禁止。16歳で義務教育終了。21歳で生計独立。40歳でBig Birthday。

6.可変人生設計文化 (自立≒自分でコントロールできる人生を送れるよう努力すること)

住宅、結婚、仕事を何度でもやり直せる風土がある。ライフステージ別の引っ越し文化、人生4~5職種の転職文化(セルフキャリアマネジメント)、多離婚文化から事実婚文化へ。収入源の複数化・分散化(給与所得は全体収入の6~7割)。子育てした方が得な社会。

7.ファンドレイジング文化 (寄付よりも手軽な社会貢献=日常消費を通した貢献購入)

自分たちでお金を集めて助け合う文化が育っている。子どもの頃からボランタリズムに触れ合う場面が多い。寄付はお金持ちだけのすることではないと理解できるようになる。

8.自立互助文化 (政府の役割と市民の役割の明確化、世代間の自立と互助の意識)

政府は小さい方がいい⇔何を自己責任とするか、何を助け合うか。

老後世代も子育て世代も子供自身も、老若男女それぞれ自立意識を持つ。自立とは孤立ではなく相互の助け合いが伴う。選挙投票時には夫婦で話し合って1+1=2票そろえる(小さな民主主義ユニット)。

このような8つの視点から見るNZのポイントは、中には日本でも既に芽生えている事、逆に異文化として受け入れられない事などもあるでしょう。しかしながら、財政危機を発端とする「国の設計書」をつくり直したのがわずか四半世紀前であり、現在のカタチも完成形ではなく、常に変化の連続で、制度が風土を作り、風土が制度を見直す、この繰り返しを続ける国づくりこそがNZの最大の特徴なのでしょう。変化だらけの国で暮らすと、自然に自分の頭で考えるように習慣づけられるものです。わずか450万人の国だから出来るという人もいます。そうであるならば、ニッポンも1億2千万人一括りで考えるのではなく、もっと小さい単位で変革を追求できるカタチに作り直せばいいのではないでしょうか。

まずは、本当かどうかニュージーランドを知ってもらうために、ぜひ来てください! 観光旅行だけでは理解しづらい「ライフスタイルを学ぶスタディツアー」の企画運営がわが社のサービスです。ご清聴ありがとうございました。

◎ 人むすびカフェ ファシリテーター:角田 知行さん

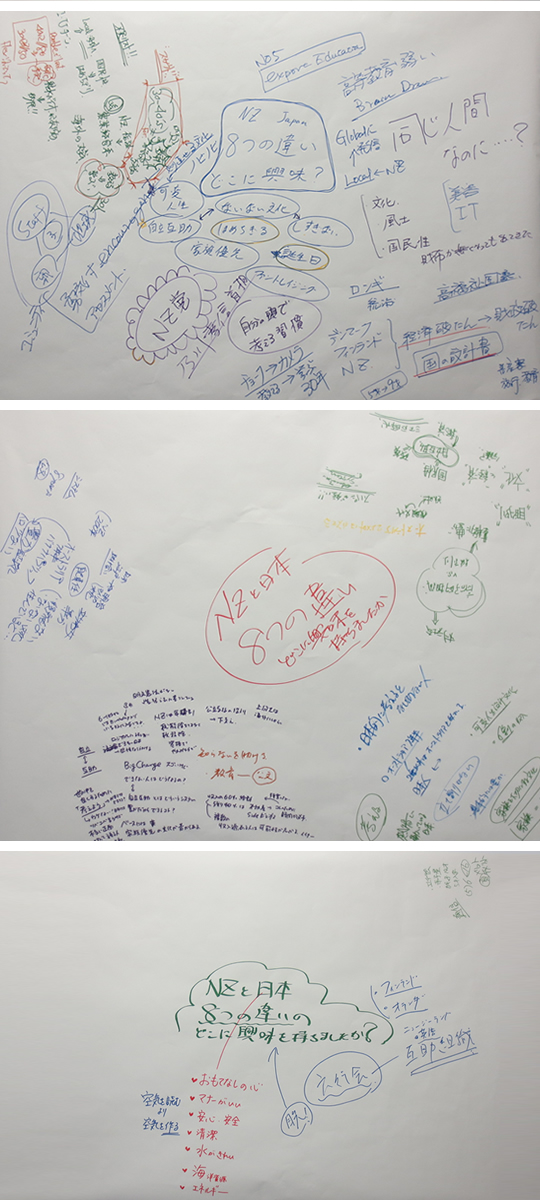

今日のお題は、「NZと日本の8つの違いのどこに興味を持ちましたか?オドロイタこと、やってみたいこと」

なぜ、この情報化社会で伝わってこないのか、あまりにNZのことを知らずにいたので、及川さんの話に刺激され興奮して語り合いました。

・可変性人生設計文化 welcome!!一二度の失敗から再びチャレンジできる社会なら子どもものびのびできる!

・しすぎない文化 ないない文化

・「誕生日文化」って新鮮でした

・短時間で大きな変革が可能

・物理的なものとシステム的なコラボレーション

・教育システム 人材リソースのフック

・国の設計書作りの大切さ 等