第80回:「みんなが作家として生きる時代」

2015年3月17日(火)午後7時から「みんなが作家として生きる時代とは?」「東京作家大学のことを知りたい」と思う団体職員、NPO代表、脚本家、イラストレーター、経営コンサルタント、ジャーナリスト、編集者、ビジネスパーソン、地域レポーター、染色家、大学職員など24名が集い、対話しました。(感謝!)

◆第80回:「みんなが作家として生きる時代 ~なぜ今、東京作家大学を開校するのか~

☆ゲストスピーチ&質疑応答

さらだ たまこ さん (放送作家、日本放送作家協会理事長、東京作家大学学長)

http://www.hosakkyo2012.jp/

【自己紹介】

【自己紹介】慶応義塾大学在学中より、ダブルスクール生活を送り、アナウンス学園にて元NHKア ナウンサー 藤倉修一氏に師事。シナリオセンター、放送作家教室を経て、大学3年生でニッポン放送『夜のドラマハウス』へ持ち込んだ原稿が採用され脚本家デビュー。

オーディションを受け、大学4年生でNHK第一放送『午後のロータリー』でパーソナリティデビュー。卒業後は、フリーランスでテレビ、ラジオ、舞台、広告、雑誌、書籍と分野を問わず執筆活動を続けてきました。主な著著に『パラサイトシングル』『とびきり愉快なワインの話』『料理の神童殺人事件』 『車いす生活に夢を与える仕事人』など多数。

【みんなが作家として生きる時代】

これからのライフスタイルとして、「誰もが作家として生きる市民社会」になっていきます。作家=著述家は、文章で綴った作品、著作物を読者に発信する人です。

かつては「字さえ書ければ」つまり、基本は、紙と鉛筆があれば、誰でもなれる!と言われ、著作物を世に知らしめる手段が限られていました。現在は、「入力できれば」つまり、基本は、ネットで発信さえすれば、誰でもなれる!そして、世界中に発信でき、永遠にアーカイブされます。

あらゆる「分野」で「作家」が求められ、作家の「可能性」が広がります!

【作家への道】

ネット社会以前には、紙媒体が中心で、限られた人が作家になるものでした。同人誌に投稿したり、著名作家の門弟になること、新人賞入選・文学賞を取って、有名人になり、出版社に持ち込んだり、文壇バーに出入りすることや、とりあえず自主出版で実績を作ることが足がかりでした。

ネット社会以降は、それこそ誰でもがなれる可能性があるのです。ブロガーになる、メルマガ(まぐまぐ)、SNS小説、オンライン小説に寄稿・投稿(WEB小説 ケータイ小説)、自主運営の小説サイト、WEBマガジン、電子書籍デビューなど手段が数々あります。

ネット時代の作家を一部ご紹介すると、田口ランディが、パソコン通信→メルマガの女王→エッセイ・小説出版→映画化・直木賞候になりました。Deep Love(Yoshi)は、ケータイ小説→自主出版→一般書籍化でベストセラーとなりました。

【誰もが作家として生きる市民社会】

ネット上に発信したことが、アーカイブ化され、「シェア、リンク、コラボ」され、その新しい表現の形は、言葉や国境を越えていきます。日本語で発信したことを、翻訳してくれる人も現れるのです。先のことは考えなくてよいからまずは発信すればよいのです。

【一生に1冊は書ける!で何を書くか?】

自分にしか書けないことを書くことです。 (ジャンルはあってなきもの!)自分自身、家族・職場・地域のこと、自分しか体験できなかったこと、自分だけのコレクション、誰も知らない知識(自分との関わりという視点で)、自分にしかできない想像力&創造力、自分をさらけ出すことです。FBでもストレートに書いた方が美文より「いいね!」がつきます。

自分が「どのように感動したのか?」5W1Hのうち、WHY(主観)とHOW(客観)に重点を置き、一つのテーマで書き上げることです。その際、表現の自由とリテラシー(文責=非匿名性)を常に意識することは重要です。引用の際は出典を明らかにする(コピペ禁止) 、情報の裏取り(確認)を怠らない、根拠の無い誹謗・中傷は避ける。煽動に乗らない!(炎上防止、危機管理)などは基本的な留意点です。

【なぜ、今、東京作家大学開校なのか】

http://www.tokyo-writer.jp

日本放送作家協会で、27年4月から「市川森一・藤本義一記念 東京作家大学」という作家養成スクールを開校します。若手作家の育成に力を注いだお二人は、生前、市川森一さんは「夢見る力。想像力こそ人間が生きる自由な力。」藤本義一さんは、「他に評価され己の可能性を見いだす。それは人生の入口。」という言葉を残されました。

ここでは、小説、エッセイ、ノンフィクション、評伝、自分史、紀行、実用本、ビジネス書、脚本、詩歌 etc...多ジャンルに対応し、原案・原作から小説、漫画、アニメ、テレビドラマ、映画などネット時代に相応しいマルチメディア展開を見据え、作家、編集者、プロデューサーとタッグを組んだ戦略的指導を特徴としています。

放送作家・脚本家の視点で教えることで、「生きた台詞/巧みな構成力/豊富な表現力」「取材力」「妄想力」「マーケティング力」「既成概念打破/破天荒」「最後まで書ききる力」などが養われます。

小説は人間を書くわけですから、「人間が好き!」なこと、人間観察が大事です。

◇人むすびカフェ ファシリテーター 角田 知行さん

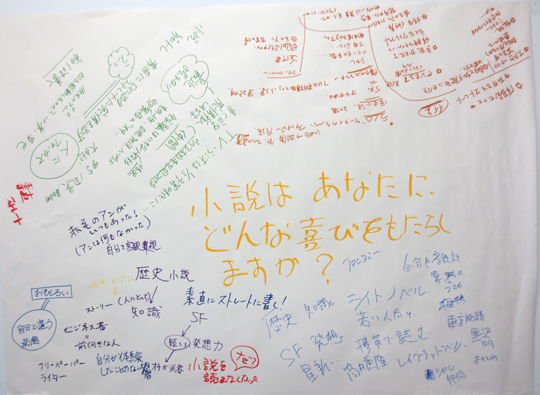

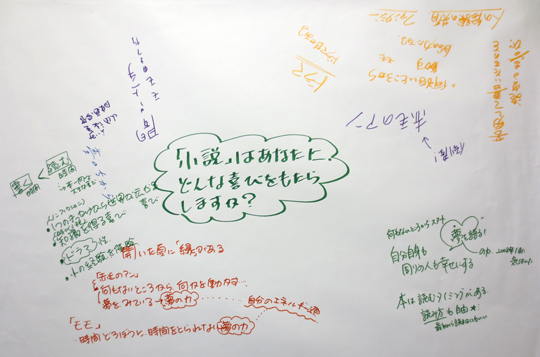

今日のお題は、「小説はあなたにどんな喜びをもたらしますか?書く喜び、読む喜び、自分の中の喜び、誰かと共にする喜び」でしみじみとした会話が繰り広げられました。

今日のお題は、「小説はあなたにどんな喜びをもたらしますか?書く喜び、読む喜び、自分の中の喜び、誰かと共にする喜び」でしみじみとした会話が繰り広げられました。

終了後のご感想を一部、紹介します。

・「誰でも作家になる」スポーツをするのと同じような感覚で誰もが作家活動をするようになる、という発想はなかったので衝撃的でした。Makersの時代。

・“自分の体験を表現すること”は喜びにつながる

・書く筋肉トレーニング

・さらけ出す!

・物語は人との関わり、感情であること、やはり人だと!

・夢の力はすごい。子どもの頃に読んだものをもう一度読んでみると全然違う。

・書くと書ける。手を動かすのが先

・生きることは妄想力が大切 等